ロングレースのトラブルといえば?脚の痛み、ケガ、眠気、…に加えて、大きなトラブルのひとつが、吐き気・嘔吐です。ひどいときはDNFにつながるお腹トラブル。「吐いちゃって補給ができなくなって走れなくなった…」という声を周りで聞くのも少なくは無いはず。

確かに吐き気ってメジャートラブルのひとつだよね。でも何で吐きそうになるんだろう?何かできることあるのかな?

そこで今日は、ロングレースで起こる「吐き気・嘔吐」について、その原因と対策方法をお勉強します!

そもそも何で吐きそうになるの?

消化管への血流低下で吐き気が起こる!

運動中と安静時では、身体の血液分布が異なります。たくさん使う筋肉にはたくさんの血流が集まります。すると、相対的に消化管への血流が減少します。その結果消化管の機能は低下&動きも悪くなるという訳です。

つまり、『 消化管血流の低下→胃内容排出速度の低下→消化不良・嘔気嘔吐の発生 』です。

具体的には、粘膜の細胞が障害されて炎症が起こり、普段は粘膜を通過しないような細菌が入ってしまったり、出血してしまったりすることで、症状が起こるみたいです。動きについても、例えば標高2000m以上の高所では、胃内容物の排出が平地の約40%のスピードに遅くなる可能性があると言われています。

内臓の振動が吐き気につながる!

こんなこと言われたら元も子もないですが。消化管に対する機械的衝撃が、吐き気につながる可能性あり。ある研究では、約3~12Hzの振動(特に5Hzくらい)が嘔気発生に寄与すると言われています。

脱水が消化管機能低下につながる!

上述の通り、消化管血流の低下が消化管機能の低下につながるのですが、脱水がこれを助長すると言われます。単に脱水で循環血漿量が減って、身体の血流の絶対総量が減るだけ?と思いきや、そうではなく…。

小腸の絨毛機能のバイオマーカーのひとつ「I-FABP」の上昇は、腸粘膜バリア機能低下を示し、嘔気を含めた胃腸障害の指標となるようです。例えば5%脱水状態では、このI-FABP値が2.3倍上昇するというデータがあります。脱水で消化管機能低下が促進しちゃうんですね。

原因はひとつじゃないんだね!しかも全部、ロングレースでは必ず起こる要素ばかり…いったいどうやったら気持ち良いお腹で走れるの?

じゃあどうやって対策したらいいの?

レース前の嘔気対策

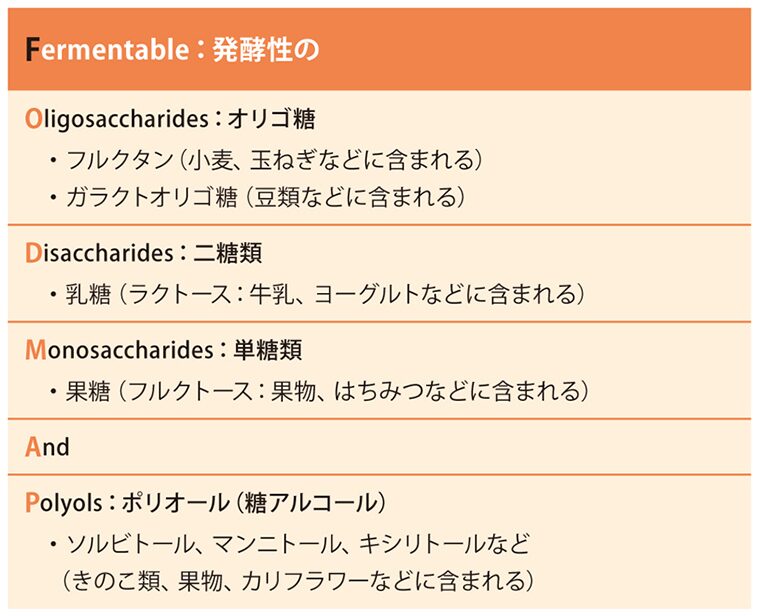

対策はレース前から始まるようです!具体的には、レース前48時間は高FODMAP食の禁止&レース前のしっかりしたカーボローディングが有効というデータがあります。

FODMAP食とは?

小腸で消化吸収されにくい糖質の総称です。それぞれ、Fermentable(発酵性)、Oligosaccharides(オリゴ糖)、Disaccharides(二糖類)、Monosaccharides(単糖類)、And、Polyols(ポリオール)の頭文字を取って名前がついています。

過敏性腸症候群(IBS)という疾患の改善に、低FODMAP食がよいと言われています。

カーボローディングをしっかりしておくことでレース中の必要摂取カロリーを抑えることができるので、消化管の負担を減らせるのは想像できますね。

また普段からヨーグルトなどのプロバイオティクスを摂取することで、レース中の消化管障害を抑えられる可能性もあるようですよ。

レース中の嘔気対策

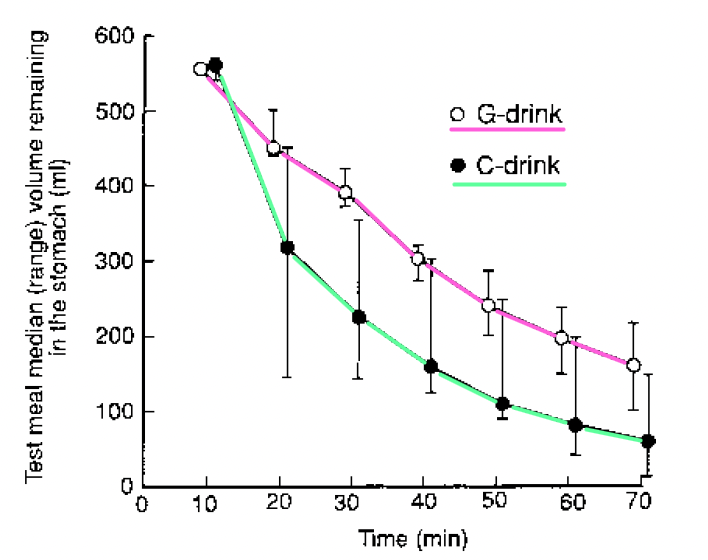

レース中の補給食で気をつける点もありそうです。レース中はできるだけ効率よくカロリーを摂りたい=少ない量でよりたくさんのカロリーを摂りたいですよね。ただそうすると、補給内の炭水化物濃度が高くなりがちです。これはあまり消化によくなくって、摂取するものの浸透圧が高いほど、消化管を通るのに時間がかかることが分かっています。ある研究では、炭水化物溶液でも浸透圧の違いで倍ほども違ったようです!選べる状況であれば(あんまりなさそう)、低浸透圧のものを選ぶのもよいかもしれません。

2つの異なる浸透圧の飲み物を飲んで、経時的に胃や小腸での量を調べた研究の結果です。

浸透圧のより低い“C-drink”の方が、時間が経ったあとの胃内の残留量が少ないことが分かります!

ちょっと違いますが、泣く子も黙る高級ジェル Maurten。モルテンは、独自のハイドロゲル技術を使ってこの問題を回避しています。カロリーになる炭水化物を、アルギン酸と食物繊維ペクチンと一緒に摂取するのがポイントみたいです。アルギン酸とペクチンは、胃酸に反応して保護性の高いハイドロゲルを形成し、ジェル/飲料がスピーディに胃を通過するのを助けます。そして腸にたどり着くと、ハイドロゲルは腸液と反応して液体に戻り、栄養素がちゃんと吸収されるのです。

これによって、2つの利点があります!①より早く腸に栄養が運ばれることで、より早くエネルギーを得ることができること ②従来よりたくさんの炭水化物を消化管の負担なく摂取できること です。

なんだか利点しかない気がする!こゆきもモルテンは愛用してます。特にドリンクが、500mLに溶かして320kcalになるという脅威のカロパ(カロリーパフォーマンス)で大助かりなんだよね!今まで胃腸トラブルも皆無だし!!

ちなみに話は戻りますが、嘔気対策に有効な補給食の種類として、固形物vs.ジェルとか、アミノ酸の有効性とかは、現時点でははっきりしたデータは無いようでした。

あとはもちろん、頑張りすぎないことと脱水にならないよう注意することです!過度な負荷でがんばりすぎると、ただでさえ低下する消化管への血流が更に減少し、消化管障害を起こしやすくなるのは当たり前。胃腸にも血流がちゃんとあるようなゆる〜りとした強度で進むのが、ロングレースのコツでしょう。

吐きそうになったらどうするか

どんなに気をつけても、吐きそうになるときはあります。どうやって耐え忍べば良いか考えてみました。

①ツボを押す

レース中に使えそうな吐き気のツボがあります。

「内関(ないかん)」は手のひら側の手首のシワから肘に向かって指3本分すすんだ所。この場所は医学的にも一定の有効性が証明されていて、刺激する効果のあるリストバンドも市販されています!つわりが辛い妊婦さんにも使われることがあるようです。手首ならレース中でもぽすっと押せますね!

「労宮(ろうきゅう)」は手を握ったときに人差し指と中指の先端にある所。ストレスや心理的な疲労にも効果があるみたいなので、試しに6秒×5回くらい押してみてはどうでしょうか?

②おくすりを飲む

吐き気常習犯は、準備しても損はないでしょう。吐き気止めに加えて、胃薬 and/or 漢方薬がオススメです。

胃薬ならば無難にガスター10かな。ガスターには、抗ヒスタミン作用で胃酸の分泌を抑えることで、ロングレース中の消化管出血を抑える効果が報告されています。この効果によって嘔気嘔吐が改善するというデータもあるようです!

漢方は六君子湯がオススメです!六君子湯の効果効能は、ズバリ「体力中等度以下で、胃腸が弱く、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症:胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐」。当てはまるやん!ていう方、結構いるのではないでしょうか…。加えて、生姜の成分も胃腸の動きを良くすることで症状を改善する効果があると言われます!

ということで、どうしても吐き気が出てしまったら、こんな感じで対処しながら改善を待ちましょう!ゆっくり歩いていれば必ず改善するときが来ます。回復を信じて耐え忍んでください…!

まとめ

なぜロングレースで吐き気が起こるのか、そしてどうやって事前&事後の対策をしたら良いのか、少し理解が深まったでしょうか?胃腸の問題は、軽視するとDNFにつながることもあります。経験者はもちろん、まだ胃腸障害を経験したことがない人も、知識を得ておくに越したことはないでしょう!

レース前の準備項目に組み込んで、完走率&レースパフォーマンスをアップしちゃいましょう!

【参考文献】

・Ultra Running Magazine1

・ResearchGate: ‘I think I’m gonna hurl’2

・Body Composition of 161-km Ultramarathoners3

・PubMed: Gastric emptying in marathon runners4

・Frontiers in Physiology5

・Real-Time Observations of Food and Fluid Timing During a 120 km Ultramarathon11

・Food Packaging Technology – Polymer Innovation Blog10

・Oral Rehydration Salts – Trail Run Events17

・UIAA_MedCom_Rec_No_4_Nutrition_2008_V1-2.pdf18

ちなみに、カーボローディングとレース中の補給に関しては、⇓の記事を参考にしてくださいね♬

コメント